www.pergerakankebangsaaan.com

- Home

- 001. The Good, The Bad, The Ugly

- 002. Cak Nun dan Elysium

- 003. Dari GMT ke GMET

- 004. Dari 3G ke 4G, Dari 4G ke 5G

- 005. Barbie, Mukidi's version

- 006. Ayatollah Khomeini

- 007. Pilatisme Dalam UU MD3

- 008. Jasmerah, Jasmetal

- 009. Orde Baru Tanpa Pak Harto

- 010. Dilema Usaha Pemilih Rasional

- 011. Pemimpin & "Pemimpin2 Kecil"

- 012. Di belakang SBY, Jokowi

- 013. American Idiot

- 014. Mesin Cetak & Pers Di Nusantara

- 015. Efisiensi Berkeadilan & Self-interest

- 016. Retorika dan Nasibnya

- 017. Partai Marhaen sbg Candu Kang Marhaen

- 018. Shangshangce

- 019. Gouverner, c’est prévoir

- 020. Kelisanan di Zona Elit Medioker

- 021. Jenderal Soedirman

- 022. Indonesia Bubar 2030

- 023. Film dan TV di Nusantara

- 024. The Melian Dialogue

- 025. Ideologi

- 026. Telegram, Telepon, Radio di Nusantara

- 027. Bukan Sok Pahlawan

- 028. Di Seberang Lautan

- 029. Kambing Hitam Itu

- 030. Sais Itu Namanya Putin

- 031. Daya Ungkit

- 032. Ni yao caifu ni xian zuo lu

- 033. Twit dari GM

- 034. Dari Hegemonia ke Arche

- 035. Belajar Dari Drost

- 036. Pertempuran Di Atas Jembatan Keledai

- 037. Rai

- 038. Melawan 'Aksioma Bernays'?

- 039. Negara, Pasar, Masyarakat Sipil

- 040. 'Digugu' dan Ditiru

- 041. Belajar Dari Noam Chomsky

- 042. Ojo Cedhak-cedhak Kebo Gupak

- 043. RI 4.0

- 044. Kapitalisme Guanxi

- 045. Politik Skandal

- 046. Kita dan Kata

- 047. Barisan Emak-emak Militan

- 048. Demokrasi Cartesian

- 049. Demokrasi dan Etikanya

- 050. Deja Vu 3G

- 051. Elit-elit Sontoloyo

- 052. Mukidi Dadi Ratu

- 053. Mukidi Dadi Ratu 2

- 054. Teologi Pembebasan

- 055. #2019gantipresiden Sebagai Sebuah Paradigma

- 056. Dua Demokrasi

- 057. Bersih Setelah Aksi

- 058. It's A 'Story Problem', Stupid

- 059. 1 Mei 2018

- 060. Realpolitik dan 'habitat'-nya

- 061. Kromo nJengat

- 062. Membela Martabat

- 063. Jebakan Thucydides

- 064. Ke-otentik-an dan Eksploitasinya

- 065. Minoritas Kreatif

- 066. Revolusi Industri 4.0 dan Kita

- 067. Revolusi Industri 4.0 dan Kita (2)

- 068. Mahathir Mohamad

- 069. Rakyat Semakin Pandai

- 070. Makanya Fokus Pada #2019gantipresiden

- 071. Kemiripan Itu, Kebetulan?!

- 072. Belajar Dari Jepang

- 073. Kekerasan #1

- 074. Patuh

- 075. Investasi Politik

- 076. LSI Denny JA, Benar

- 077. Mukidi Nggedebus

- 078. Dari Bohong ke Khianat

- 079. Menjelang 1 Juni

- 080. Inmessionante

- 081. Malaysia renegotiating ,,,,

- 082. Kacung

- 083. Mukidi: "Waktu aku kecil ..."

- 084. "Rodinda" Janji-janji Pancasila

- 085. Harga-harga Kedaulatan

- 086. Kecerdasan Bernegara

- 087. 'NKK/BKK' Jilid 3

- 088. Kucing Hitam-Putih-nya Deng Xiao Ping

- 089. Klaim-klaim dan Kegilaannya

- 090. Mahathir dan Konteksnya

- 091. Signa Temporum

- 092. Sifat Ksatria Dalam Politik

- 093. Mohon Maaf Lahir Batin .......

- 094. 'Sindrom Burnout' Dalam Dunia Pendidikan

- 095. Bend It Like Reagan

- 096. Demokrasi Rusak-Rusakan

- 097. Daya Tahan

- 098. Tatap Muka Dalam 'Surface Frame'

- 099. Merkel, Bukan Khrushchev

- 100. 'Partai Wall Street' di Republik

- 101. 'Ngono yo ngono ning ojo ngono'-lah

- 102. Mengapa Harus Loncat, Kutu .....

- 103. Hitam-putih-nya Kekuasaan

- 104. Fokus! Fokus: #2019gantipresiden

- 105. Harapan

- 106. Agere Contra (1)

- 107. Agere Contra (2)

- 108. Angkat, dan ..... Banting!

- 109. Mengapa TNI Harus Kuat

- 110. Jalan Patriotik #2019gantipresiden

- 111. Kudeta Merangkak Itu

- 112. I Felt Disgusted ...

- 113. Demagog Zaman Milenial dan COD-nya

- 114. 'Partai Wall Street' di Republik (2)

- 115. Nuestro modo de proceder Ordo Medioker

- 116. Para Machiavellis Itu

- 117. Perang Modern

- 118. Kata Machiavelli

- 119. Bumerang Prototipe

- 120. "Republik Macam Apa Yang Kami Miliki?"

- 121. Kelisanan

- 122. Kejahatan Terhadap Demokrasi

- 123. 'Power Distance' di Dua Pesta

- 124. Respon Ordo Medioker

- 125. 'Sang Penguasa' dan Habitatnya

- 126. Mempermainkan Simbol

- 127. Yang Milenial dan 'Inner Beauty'-nya

- 128. The Power of Face-to-Face Communication

- 129. Penyesalan Dr M

- 130. Dunia Yang Semakin Sulit Diprediksi

- 131. I Felt Disgusted!

- 132. Jejak Digital Yang Menghukum

- 133. Yang Milenial dan Generasi Demokratik-nya

- 134. Kita Kalau Salah, Kita Akui Kalau Salah

- 135. Politik Hasrat Di Tangan Mafiosi

- 136. Empati Yang Terkikis

- 137. Reformasi: 'Reborn'

- 138. Mengantisipasi 'Post Post-truth'

- 139. SBY: Utang Indonesia ke IMF Lunas Tahun 2006

- 140. Terlalu Banyak Nonton 'Law and Order'

- 141. Pemilih Sebagai 'Debt Collector'

- 142. Tentang Sebagian 'Saran' Salim Said

- 143, Anies B. & 'New Kid On The Block'

- 144. Spongebob, "Opposite Day"

- 145. "Butterfly Effect" Ke-medioker-an

- 146. Hikayat 'Jenderal Esemka'

- 147. Banal Yang Bukan Nama Ikan, 'Hati-hati...'

- 148. 3M dan Kegundahan Denny JA

- 149. Kelicikan Itu Di Luar Ranah Sain

- 150. Jalur Kejayaan Merah Putih

- 151. Dua Macam Respon

- 152. Paradigma 'Output' Itu

- 153. Manipulasi Di Tiga Lapangan (1)

- 154. Manipulasi Di Tiga Lapangan (2)

- 155. Manipulasi Di Tiga Lapangan (3)

- 156. Roti dan Sirkus

- 157. Belajar Dari Mehrabian

- 158. Why we do have to import?

- 159. 3 Kekuatan di 3 Bulan Terakhir

- 160, Ke-tidak-buta-an dan Ke-tidak-tuli-an Atas Biaya

- 161. Dramaturgi Pakta Dominasi

- 162. Berbahasa di Pendidikan Dasar

- 163. Terlalu Banyak Lapor Polisi

- 164. Dua Respon & Mahalnya Sebuah Boneka

- 165. Keadaban Publik

- 166. Bukan Untuk 'Everybody Happy'

- 167. Rejim dan Fase Stabilisasinya

- 168. Menyoal Batas

- 169. Awas, "Politik Genderuwo"

- 170. Keadaban Publik dan 'Sang Penguasa'

- 171. Kita Sedang 'Merendra'

- 172. No Rocky, No Party

- 173. 212 dan Maruah Itu

- 174. Putih, Hijau, Bersih

- 175. Sang Penggerak Hati

- 176. Jeritan Sang Prajurit Sejati

- 177. Self Help

- 178. Banyak Bicara, Banyak Kerja

- 179. Merayakan OTT

- 180. Politik Pintu Terbuka

- 181. Kenang-kenangan? Sosionasionalisme & Sosiodemokrasi

- 182. Pemimpin dan Keakrabannya dengan Sains

- 183. Sugeng Natal ... Berkah Dalem ...

- 184. Kerumunan dan Anaknya

- 185. Jack Separo Gendeng Bener, Cuk

- 186. Imajinasi Tentang Kepunahan

- 187. Kita dan Ketersituasian Kita

- 188. Belum Pernah Ada .....

- 189. Waktu dan Penghayatannya

- 190. The Power of Kasak-kusuk

- 191. Dalam Hal ini, Napoleon Benar

- 192. 'Double Movement' di AS

- 193. Machiavelli dan 'Teknologi Kekuasaan'nya

- 194. Untung Ada Manuskrip

- 195. Kerakyatan yg Dipimpin Oleh Hikmat Dlm Memilih (1)

- 196. Kerakyatan yg Dipimpin Oleh Hikmat Dlm Memilih (2)

- 197. 2019: "The Year That Made Us"

- 198. 2019: "The Year That Made Us" (2)

- 199. Metode & Jiwa, Belajar Dari Thatcher

- 200. Ingat ... Kita Bukan Bangsa O'on, Cuk

- 201. Ketika Elit Tidak Tahu batas

- 202. Pecas nDahe..... Dab

- 203. Keberanian Menepati Janji

- 204. Saat Dipostulatkan Sbg 'Yg Bodoh' & 'Mudah Disogok'

- 205. Semburan Janji Di Mata Machiavelli

- 206. Para Perampok Di Kanal-kanal Rezeki (1)

- 207. Orde Jungkir Balik

- 208. Lapar Resek ......., Kenyang Bego ...

- 209. Keutamaan Si-Terpilih Dalam Ranah Demokrasi

- 210. Mukidi: "Aku Ora Wedi"

- 211. Alumni 2014 dan 'Ro-din-da'-nya

- 212. Filsafat dan Penguakan Kebusukan

- 213: Soal Kebocoran Anggaran: Itu MENDASAR, Cuk

- 214. 'Bocor' & Bayangannya Di Gua

- 215. 'Mak Erot' & Eros

- 216. Menyongsong Era Reputasi

- 217. Silat dan Kita

- 218. 'Syarat Menipu' Menurut Machiavelli

- 219. Banalitas Klaim

- 220. Retorika dan Kita

- 221. Yang Tergantung Kita Dan Yang Tidak

- 222. Elit Level Olok-olok

- 223. Beberapa Pendapat Soal Peradaban

- 224. Soal Penganiayaan Perempuan: Itu MENDASAR, Cuk!

- 225. Dari Hegemonia ke Arche, Dari Arche ke .....

- 226. Prabowo Benar

- 227. Hikayat Olok-olok Dan Obok-obok

- 228. Keadilan Menurut Platon

- 229. Ora Percoyo?! Etungen Dhewe ...

- 230. Para Petugas Itu

- 231. Keprimeran Politikal

- 232. Pinokio Numpak KRL

- 233. Mengapresiasi TNI

- 234. "Learning is not a competition"

- 235. Politik dan CV Pengalaman Kerjanya

- 236. Lik Kio Ogah Cuti

- 237. Machiavelli dan Ejakulasi Dini-nya

- 238. Machiavelli dan Benteng-nya

- 239. Harapan di 'Bulan Pajak'

- 240. .......... !!

- 241. Survei, Dari Kredibilitas ke Kriminalitas

- 242. Para Perampok Di Kanal-kanal Rezeki (2)

- 243. Bakat, Minat, dan Paradigma Proses

- 244. Bakat, Minat, dan 'Kondisi Sosial'-nya

- 245. Bukan Sekedar 'Coat-tail Effect'

- 246. Bakat, Minat, dan 'Kondisi Politis'-nya

- 247. Ups, Ketemu Pak Lurah Mukidi

- 248. "Tragis Betul Nasib Bangsa Indonesia"

- 249. Hikayat Si Raja KO

- 250. Bela Negara

- 251. Anies: Rocky Dalam Praktek

- 252. OTT KPK Itu .....

- 253. Pancasila Bukan Alat Pukul

- 254. Asal Bapak/Ibu Senang, Behind The Scene

- 255. Migrasi Suara dan Pelembagaannya

- 256. Mencegah Yang Terburuk Berkuasa (Lagi)

- 257. Dua Asumsi

- 258. Urik (Banget)

- 259. Menjaga Martabat Yang Lain

- 260. Good Cops, Bad Cops

- 261. Jangan Permainkan Permainan

- 262. Urik (Bingiiit)

- 263. Politik dan "Retorika-Eristika"-nya

- 264. Rasa Aman Itu

- 265. 9 Tahun Pembelajaran

- 266. Man-to-mass vs Mass-to-mass

- 267. KPU dan Rasa Aman Itu

- 268. 'Desa' Mengepung 'Kota'

- 269. 'Revolusi Mental' dan Pembajak-pembajaknya

- 270. Salah Input?! Ndasmu!

- 271. Kompilasi Dari Para Demokrat Milenial

- 272. Zaman Bergerak: Radikalisme Netizen 2019

- 273. Ro-din-da-nya C1

- 274. Selamat Paskah ..... Berkah Dalem .....

- 275. Mengapa Emak-emak Demo KPU?

- 276. E-People Power dan Kelanjutannya

- 277. Gitu Saja Kok Repot ........

- 278. BSA vs KSC

- 279. Quick Count SOHN Denmark

- 280. Menelikung Harmoni

- 281, Setelah Sandera Kasus 'Melembaga'

- 282. KPU Perlu Belajar dari Google

- 283. Semakin Nampak Bukan Lagi Masalah Angka

- 284. Adu Domba, Cuci Otak, dan Penguasaan

- 285. Curang Garis Keras

- 286. Si-Dokter

- 287. "Kami Ksatria Indonesia"

- 288. Newton Dan Yang Lainnya

- 289. Arus Balik Demokrasi

- 290. Auditophobia

- 291. Saat Si-Dormant Dibangunkan

- 292. Legalitas dan Legitimitas

- 293. Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa

- 294. Animal Symbolicum & Political Theology-nya Carl Schmitt

- 295. 'Stunting Nationalism'

- 296. Piramida Korban Kecurangan

- 297. Fahri Bener, Cuk ...

- 298. Sopo Sing Ngentut Iki .....

- 299. Cemas? Ya. Takut? Nggak

- 300. Dari Michael Moore

- 301. Kekisruhan dan Soal Sovereignty

- 302. Banalisasi Kecurangan

- 303. Para Sertifikator Global Itu Sudah Ngiler

- 304. Surat Edward Rutledge ke John Jay, 24 Nov. 1776

- 305. Dari Angsa Hitam Ke Kambing Hitam

- 306. Empire, Polybius, Carl Schmitt, Negri-Hardt

- 307. Peristiwa-peristiwa Yang Menguak

- 308. Menegara vs Empire

- 309. Pentingnya Paradigma Proses Dalam Pendidikan

- 310. "U S A" Made In Cak - - -

- 311. Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Ibu Ani

- 312. Pancasila Hari Ini

- 313. Sok Nasionalis

- 314. Di Balik Pesta

- 315. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H

- 316. 'Soft' Shock Doctrine

- 317. Efek Domino Kecurangan

- 318. Dua "Little Empire"

- 319. 'Akademi Setan Gundul'

- 320. Saat Hukum Dipermainkan

- 321. Wajah Sang Perantau

- 322. Mukidi Ngamuk-ngamuk

- 323. Demokrasi Para Gangster

- 324. 'Demi Negara'

- 325. Logika Ona-anu

- 326. 'Kejahatan Hasrat' dan 'Kejahatan Logika' (1)

- 327. 'Kejahatan Hasrat' dan 'Kejahatan Logika' (2)

- 328. 'Kecurangan Bagian Dari Demokrasi'

- 329. Periode Negasi

- 330. Permisif Terhadap Kecurangan Di Era LHC

- 331. Hidup Boleh, Kuat Kagak

- 332. P3ARAI

- 333. Press Release 02

- 334. Tiga Kekuatan Dalam Tekanan

- 335. TK & SD Sampai Dengan Kelas 4

- 336. MK: Tendo Achilles Kecurangan

- 337. Politik Riil-nya Itu (Ternyata): Mediokerisasi

- 338. G20 Osaka Leaders' Declaration

- 339. (Bukan) Republik Ala Kadar-nya

- 340. 2019: The Year That Made Us (3)

- 341. Dua 'Trust'

- 342. Bhineka Tunggal Ika & 'Pihak Ketiga'-nya

- 343. Amy Chua, 'World on Fire'

- 344. Battle Hymn of the Tiger Emak

- 345. Politik di Republik dan Krisisnya

- 346. Pinokio Numpak MRT

- 347. Rekonsiliasi dan Mawas Diri

- 348. Stunting, Stunting, Stunting

- 349. Mukidi: "Tak Penthung, Kowe ...."

- 350. Pemimpin Paradigmatik

- 351. Tak Foto yo Nyah ....

- 352. Pembangunanisme, Investasi-isme, Sekulerisme

- 353. 'Sok-nasionalis' yang 'Merusak'

- 354. 'The Evil Always Comes From Details'

- 355. 'Partai Wall Street' di Republik (2)

- 356. 50 Tahun Lalu Mereka Berjalan Di Bulan

- 357. 2017 dan 500 Tahun Sebelumnya

- 358. Belajar Dari Bumi

- 359. Fase Stabilisasi Rejim Curang

- 360. Tridharma Perguruan Tinggi?

- 362. Machiavelli Yang Menua

- 361. 'Apart-heid' Dalam Praktek

- 363. Bulan Topeng Bagi Yang 'Sok Nasionalis'

- 364. KPU Akui Situng Tidak Rampung ....

- 365. Jack Separo Gendeng 6 Bulan Lalu

- 366. Saya Bermimpi Jadi Oligark

- 367. Naluri Ke-berdaulat-an

- 368. Mukidi: "Heran Aku ..."

- 369. Hasrat vs Hasrat a la Rizal Ramli

- 370. Berisiknya Kongres Para Begundal

- 371. The Myth of the Lazy Elite

- 372. Perempuan Besi Itu

- 373. Membaca Tiga Revolusi

- 374. 'Kerja-kerja-kerja' dan 'Perang Saudara'

- 375. 74 - 111 Tahun Lalu

- 376. Sederet 'Capital' Itu

- 377. Rusaknya Hal Mendasar

- 378. 9 Tahun Pembelajaran (2)

- 379. Efek Bola Salju Kecurangan

- 380. Republik Macam Apa Yang Kami Miliki?

- 381. 'Cangkeman-Kerah-Putih' yang Merusak

- 382. 8 Milyar dan Pindah Ibukota Itu

- 383. Saya Bermimpi Jadi Oligark (II)

- 384. 'Chaos' Yang Menggiurkan

- 385. Ketika 'Kratos' Menghina 'Demos'

- 386. Super-radikal-nya KKN

- 387. Rantai Terlemah Untuk Pecah

- 388. Tiga Pilar BPJS

- 389. 'Nation Building' dan Boneka Itu

- 390. 'Tanpa Beban' yang Membebani

- 391. How to Restore Our National Dignity

- 392. Bangsa Yang Dipermainkan

- 393. Data dan Penyelenggaraan Negara

- 394. Ngibul dan 'Multiplier Effect;-nya

- 395. Salam Dari Koentjaraningrat

- 396. 20 Oktober, Hari Ngibul Nasional

- 397. Gelombang Kekerasan Di Republik Para-Antek

- 398. Foto-foto Yang (Makin) Memuakkan

- 399. Tidak Suci, Tapi Wajib Dibela

- 400. Flares/Chaff

- 401. Dari #21 Guns ke #25 Jigo

- 402. Saat Hal Mendasar Dipermainkan

- 403. Indonesia 2019 Kehilangan Pamor

- 404. Komat-kamit Komit Kumat

- 405. Ayo Komit nang Kebon!

- 406. Kapitalisme Ona Anu

- 407. Pemimpin dan Mulut Kotornya

- 408. Bukan Sekedar Urutan Pidato

- 409. Defisit Empati Yang Terus Membengkak

- 410. Rakyat Yang Terus Dihina

- 411. Tekhnologi Komunikasi dan Kita

- 412. Urip (Ora) Mung Mampir Urik

- 413. Suasana Kebatinan dan Logika Waktu Pendek

- 414. Pancasila dan Kehancurannya

- 415. Esemka, 'Buzzer Istana', dan Machiavellisme

- 416. Cak Nap Bener, Cuk ...

- 417. Nggak Ada Matinya

- 418. Perang Irak Itu

- 419. Anda Penggemar Sepakbola?

- 420. 'Kontra-Verifikasi' dan Akibatnya

- 421. Too-Big-To-Fail (?!)

- 422. Dari Freire ke Milgram

- 423. "Trio Nobelis' dan Soal Input Itu

- 424. Mukidi Kaliyan Poro Sesepuh Niku

- 425. Oligarki, Ketimpangan, dan Korupsi

- 426. "Citizen Tadpole"

- 427. 2U + U2P = Ok

- 428. Anies

- 429. Awal Yang Baik

- 430. Lik Kio Lan Saingan-e

- 431. Belajar Dari Prof. Sumitro Djojohadikusumo

- 432. Merawat Horison

- 433. Hati Nurani Yg Semakin Terkubur & Tdk Terlatih

- 434. Neoliberalisme dan Radikulisme

- 435. "Menikmati Proses"

- 436. Lingkaran setan Itu

- 437. Manipulator, Cuk

- 438. Captain Pilot Hifny Andy Assegaf

- 439. Transisi Demokrasi dan Dongengnya

- 440. Pemimpin Yang Merusak

- 441. Blingsatan Without a Cause

- 442. Pancasila Ada atau Tidak?

- 443. Adu Mulut Tanpa Beban

- 444. Sihir 2024

- 445. Baru Setengah Jalan

- 446. Tak Cokot Kowe ...

- 447. Permainan Yang Semakin Tidak Mutu

- 448. Efisiensi Berkeadilan dan 'Heroic Leadership'

- 449. Menunda

- 450. Margaret Thatcher 32 Tahun Lalu

- 451. Animal Symbolicum

- 452. Keutamaan Yang Menghilang

- 453. Rizal Ramli vs Para Fanatik

- 454. I don't know what 'social capital' is ...

- 455. Daya Tembus Sinar Budaya

- 456. Republik Dengan Banyak (Sub)Prime Minister-nya

- 457. Lomba Golek Rai

- 458. DNA dan Nasionalisme Kita

- 459. Sudahlah, Bubarkan PAUD Itu Saja

- 460. Anak-Cucu Kecurangan

- 461. Distortmania

- 462. Arus Balik 'Banjir' Pancasila

- 463. Rejim dan KKN-nya

- 464. AHY Yang 'Ingusan' Itu

- 465. Long Live Shame!

- 466. Repetitio est mater studiorum

- 467. Silent Night

- 468. Anies dan Nation Building

- 469. Norma Jeane Mortenson

- 470. 'Kutukan' Yang Terus Gentayangan

- 471. Sahabat Bagi Semua Orang

- 472. Selamat Natal 2019

- 473. Pak Harto Di Bosnia

- 474. Girard Di Republik

- 475. Banjir, Banjir, Banjir

- 476. Kasihan Ijasah Itu ...

- 477. Uang, Uang, Uang, dan Loyalitas Itu

- 478. Ketimpangan Yang (Akan) Terus Melebar?

- 479. Ujaran Kemarahan

- 480. Jiwasraya Akan Di-Bail-out? ... NDASMU !!!

- 481. Media Sosial, Kesempatan dan Ancamannya (1)

- 482. 'Sindrom Jakarta'

- 483. Maradona dan 'Tangan Tuhan'-nya

- 484. Coba Anda Lihat (Lagi) ....

- 485. Presisitas

- 486. Belajar Dari Tanah Merah

- 487. Pemimpin dan 'Ruang-Antara'-nya

- 488. 9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia Adalah Asing

- 489. Belajar Dari Prof. Sumitro Djojohadikusumo (2)

- 490. Skuadron Pelindung

- 491. Yang Berdaulat

- 492. Pengkhianatan Kaum Jurnalis

- 493. Neoliberalisme Di Tangan Para Bajingan

- 494. Redupnya Kata Sungkan

- 495. Membiakkan Mitos

- 496. UDNS PKD

- 497. Yang Berdaulat (2)

- 498. Xi Jinping Benar

- 499. Pancasila Sebagai Candunya Kaum Koruptor

- 500. Pemimpin Gombal

- 501. Ruang Steril

- 502. Politik dan Sabotase

- 503. Rekomendasi

- 504. Salah Input, Salah Kutip, Salah .....

- 505. Sekti Tenan, Cuk ...

- 506. Juggernaut, Omnibus, dan Kita

- 507. Kakek dan Cucunya

- 508. Tontonan Ketidakefisienan

- 509. Republik Macam Apa Yang Kami Miliki? (2)

- 510. Biaya-biaya Alih Isu

- 511. Pancasila dan Berakhirnya Ideologi (1)

- 512. Kekerasan Si-Penguasa

- 513. Pancasila dan Berakhirnya Ideologi (2)

- 514. Tidak Semua Bisa Dianggap Konstan

- 515. Pada Permulaan Abad

- 516. Terlalu Nyaman Di "Dunia Atas"

- 517. Man Behind the Gun

- 518. Cobaan Terbesar Republik

- 519. Eugene Goostman

- 520. 'Benturan Peradaban' Sebagai Tantangan

- 521. Para Nasionalis Gadungan Itu

- 522. Machiavelli dan Ejakulasi Dini-nya (?)

- 523. Menghargai Tenaga Medis & Paramedis Kita

- 524, Republik Yang Sedang Dipermainkan

- 525. Sebelum Alinea Ke-empat

- 526. Kacung dan Lagaknya

- 527. Di Balik Wabah

- 528. Biarkan Semua Bekerja Dulu

- 529. Populi Non Grata

- 530. Anjing Segala Urusan Itu

- 531. Tiga Bulan Pembelajaran

- 532. Herd Rebellion

- 533. Marilah Kita Berdoa ...

- 534, 'Shock Doctrine' dan Salah Kostumnya

- 535. Anda Cucu Ideologisnya Bung Karno?

- 536. Para Pencipta Krisis

- 537. Daya Dukung

- 538. Lik Kio Baca Puisi

- 539. Dua Hal Soal Berdampingan

- 540. Wabah dan Pemimpin Sebagai Model

- 541. Negara Kerajaan Republik I

- 542. Dicari, 'Pihak Ketiga'

- 543. Sosialisme Di Tengah Wabah

- 544. Patok Duga

- 545. Kita dan Perang Dingin

- 546. Wabah dan Rasisme

- 547. Bangsa Sebagai 'Fenomena'

- 548. Sis Pini Baca Puisi

- 549. Gotong Royong dan Arus Baliknya

- 550. Kontrak Sosial dan Kedaruratannya

- 551. Negara dan 8 Milyar Populasi

- 552. Dongeng Yang sering Dilupakan

- 553. Akhir Dari "Ultra-minimal State"? (1)

- 554. Akhir Dari "Ultra-minimal State"? (2)

- 555. Akhir Dari "Ultra-minimal State"? (3)

- 556. Akhir Dari "Ultra-minimal State"? (4)

- 557. Akhir Dari "Ultra-minimal State"? (5)

- 558. 'Kekejaman Buatan'

- 559. Republik Yang Sedang Dirampas

- 560. Kanan-kiri dan Retorikanya

- 561. "Permanent Exception"

- 562. Economic Hit Man/Woman

- 563. Setelah Katrina

- 564. Di Tengah 'Bulan Romantika'

- 565. Pemimpin dan Keutamaannya

- 566. Everybody Happy/Hurts

- 567. Saat Tepat Belajar Neoliberalisme

- 568. Terlalu Banyak Penjilat

- 569. Gerhana 900 T

- 570. Yang Paling Menggemaskan

- 571. Reputasi

- 572. Lok-don Total

- 573. Karena Ada Imajinasi Balkanisasi

- 574. Jaring Pengaman Rejim

- 575. Ancaman (Terhadap) Negara

- 576. Dari 'Arab Springs' ke 'Green Wave'

- 577. Ekstrem Bawah

- 578. Para 'Malaikat' Pencabut Nyawa

- 579. Bangsa Mengambang

- 580. Patroli Opini

- 581. Embedded/Dis-embedded

- 582. Tukang Tipu Yang Baik Hati

- 583. Pada Awalnya Adalah Infiltrasi

- 584. Kasihan Pancasila

- 585. Habitualisasi

- 586. Yellow Submarine

- 587. Di Balik Kedaulatan

- 588. Di Balik Kedaulatan (2)

- 589. Punctuated Equillbrium

- 590. Privatisasi Tanpa Beban

- 591. Teori Konspirasi

- 592. Ora Ngerti?? Ndas-mu!!

- 593. Eureka!

- 594. Akal Sehat dan 'Pembunuh Berantainya'

- 595. Victoria Outbreak

- 596. Tiga Ideologi

- 597. Kebakaran Karena Perubahan Iklim

- 598. Lompat Ke Kiri

- 599. Low Back Pain, M54.5

- 600. Nasionalisme dan Prestasi

- 601. Waktu Itu

- 602. Subsidiaritas

- 603. Imajinasi Ketiga

- 604. Influencer

- 605. Terkendali

- 606. Green Book

- 607. Tanpa Beban Bersama Neoliberalisme

- 608. Biarkan Semua Bekerja Dulu ...

- 609. Elit Yang Digegas

- 610. Primal Impression

- 611. 'Marathon Man' Di Tengah Ketidak-pastian

- 612. Kelas Menengah dan Fanatismenya

- 613. Rejim Anjing

- 614. Tidak Mudah Menjadi Orang J

- 615. Retaknya Tiga Pilar

- 616. Serakah Atas Bawah

- 617. Tidak Dianggap

- 618. Ketika Kematian Mendekat

- 619. Alegori Kereta Perang

- 620. Kuteda

- 621. Para Pembunuh Karakter

- 622. Oempan Lamboeng

- 623. Dari Moge ke Coge

- 624. Ngibul is the Opium of the People

- 625. Khotbah-khotbah Kaum Neolib

- 626. A Fight for the Nation's Soul

- 627. "Bersatu" Setelah Pemilihan

- 628. Machiavelli Menumpuk Harta

- 629. Hikayat Kong Ambu

- 630. Terlalu Tinggi/Rendah? (1)

- 631. Terlalu Tinggi/Rendah? (2)

- 632. Machiavelli dan Marathon Dan

- 633. Keselamatan Anu Hukum Tertinggi

- 634. Kapitalisme dan Monster-monsternya

- 635. Serangan Oemoem 1/03/49

- 636. Nasib Di Ketiak Kupu-kupu

- 637. Salam Dari 'Sang Penguasa'!

- 638. Tak-swakarsa

- 639. A Gentleman and an Officer

- 640. Republik Macam Apa Yang Kami Miliki? (3)

- 641. Di Tengah-tengah Propaganda

- 642.Tebang Pilih

- 643. BK-MH dkk Di Tengah 'Kehebohan'

- 644. Pemburu Rente Yang Terdukung (1)

- 645. Prihatin

- 646. Apresiasi

- 647. Pemburu Rente Yang Terdukung (2)

- 648. Kontra Glembuk

- 649. Politik dan Patriotisme

- 650. Revolusi Mentaaal

- 651. 40 Hari Aeng-aeng

- 652. Memimpin

- 653. Long Live Shame!!

- 654. In-formasi

- 655. Fasisme Yang Menggoda

- 656. Anehkah Itu?

- 657. Merawat Ingat

- 658. Pertanyaan Machiavelli

- 659. Sikap Dasar

- 660. Medsos dan Indoktrinasinya

- 661. Selamat Tahun Baru Dari NB

- 662. Latenisasi

- 663. Keadilan, 2500 Tahun Lalu

- 664. Lama-lama Tidak Lucu

- 665. Alternative Facts

- 666. Kualitas Suatu Bangsa

- 667. Kandang Opini

- 668. Trump dan 'Serangan Balik'-nya

- 669. Guru-guru Saya Banyak Yang Meninggal

- 670. Kaum Proletar Di Depan Hukum

- 671. #KalselJugaIndonesia

- 672. Rejim dan Kompatibilitasnya

- 673. Yang Lebih

- 674. Jebul Wis Ora Oleh, Cuk ...

- 675. Stoik KW

- 676. Masyarakat Sipil dan Subsidiaritas

- 677. Saat 'Yang Sekuler' Gagal

- 678. Pohon Kreatif

- 679. Pola

- 680. Inciter-in-chief

- 681. Marhaen, Marhaen, Marhaen

- 682. Tukang Lapor dan Kegilaannya

- 683. Trumpisme dan Marhaenisme

- 684. Medsos, 2000 tahun lalu

- 685. Republik Disney

- 686. Tentara-tentara Bayaran

- 687. Dua Kerumunan

- 688. CSR dan CSN

- 689. Mati-matian Menolak Siklus

- 690. Ketidak-pastian (1)

- 691. Menghayati Kuasa

- 692. Ketidak-pastian (2)

- 693. Kudeta Partai Di 'Bulan Pajak'

- 694. Republik Macam Apa Yang Kami Miliki? (4)

- 695. Dongkolnya Sampai Ubun-ubun

- 696. Credenda dan Agenda

- 697. Pandemi Di Tengah Pasar

- 698. Imajinasi Para Pemburu Rente

- 699. Dijajah Tiga Periode

- 700. Keberulangan

- 701. Ada Yang Bergegas Untuk 'Melukis'

- 702. Konpers Pertama Biden

- 703. Sumpah/Janji Profesi

- 704. Tidak Kompeten!

- 705. Efisiensi Berkeadilan 'Setelah' Pandemi

- 706. #1 Nation-Building Enemy

- 707. 'Partai' Putus Urat

- 708. Tiga 'Klaster' Teknologi

- 709. New Low

- 710. Jan-jane Sing Kenthir Kuwi Sopo, Cuk?!

- 711. Strategi Kedaulatan

- 712, Saat Pemimpin Miskin Keutamaan

- 713. Saat Puasa Tiba

- 714. Saat Kewarasan Dipertanyakan

- 715. Berdikari dan Daya Beli

- 716. Ruang Antara

- 717. Banality of 'Ngibul'

- 718. Maslow Sebagai 'Pihak Ketiga"

- 719. 'Eksternalitas' Dalam Politik

- 720. 'Data Ganda' Itu: Bocor ... Bocor ... Bocor ... Bocor ...

- 721. Marilah Kita Berdoa (2)

- 722. Di Tengah Kerapuhan

- 723. Murni dan (Tidak) Konsekuen

- 724. Oya Loeloes, Nyah ...

- 725. Pada Akhirnya Adalah Penguasaan

- 726. Maju Tanpa Elan Vital?

- 727. Trump dan Segala Efek Sampingnya

- 728. Mesin Utama Dalam 'Rejim Swatata'

- 729. 15 Persen

- 730. 'Spoils System' dan Bahayanya

- 731. Tes Bukan Asli Bahasa Indonesia

- 732. Ora Lucu ...

- 733. DPR ... Panggilah Presiden Itu ...

- 734. Prosedur dan Substansi

- 735. Ganda ... ganda ... ganda ... ganda ... ganda ...

- 736. Para Perampok Harapan

- 737. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (Politik)

- 738. Audit

- 739. Terlalu Banyak Penjilat

- 740. 'Logika Waktu Pendek' dan Keberakaran

- 741. Marah, Geram, Kesal, dan Kredibilitas

- 742. Marhaen Lives Matter!

- 743. Warisan Mematikan

- 744. Pancasila, Pemimpin, dan Warga

- 745. Kesewenang-wenangan Di Dunia Ke-3

- 746. Kreatifitas Yang Sedang Dijegal

- 747. Bolsonaro dan Kegilaannya

- 748. Dan 5G Itu Adalah ...

- 749. 'Flash Mob' Simfoni No. 9

- 750. The Power of Kasak-kusuk (2)

- 751. Sebenarnya Kita Ini Mau Diapakan?

- 752. Hati dan Jiwa

- 753. Robohnya 'Soft Power' Kami

- 754. Rejim dan Hinaannya (1)

- 755. Rejim dan Hinaannya (2)

- 756. Abbas Attar

- 757. Peradaban Hancur Bukan Karena Hina-hinaan

- 758. Para Pengkhianat Marhaenisme

- 759. Lupa Sebagai Tindakan

- 760. Lupa Sebagai Tindakan (2)

- 761. Lupa Sebagai Tindakan (3)

- 762. Lupa Sebagai Tindakan (4)

- 763. Orang Itu Hanya Merusak Saja

- 764. Kemana 'Komoditas' Paling Berharga Itu?

- 765. Marhaen Baris

- 766. Cover 'Tempo' Itu

- 767. Si-Bijak

- 768. Banyak Jalan Menuju Kehancuran

- 769. Imperfect Obligation

- 770. Manusia Apa Adanya

- 771. Jalur Kaum Bangsawan

- 772. 'Orang Baik' vs Orang Baik

- 773. Pengalihan Isu dan Batas-batasnya

- 774. Sopan

- 775. Berani Sopan, Jujur!

- 776. Misteri Cuk-JSG

- 777. Tak Terjelaskan Tanpa Hal Curang?

- 778. Saat Kebocoran Anggaran Negara Jadi Olok-olok

- 779. Wajah Lebih Dari Sekedar Bibir

- 780. Khianat Dalam Segala Hal

- 781. Etika Dalam Penanganan Bencana/Wabah (1)

- 782. Etika Dalam Penanganan Bencana/Wabah (2)

- 783. Dari Ideologi ke 'Fakta Alternatif'

- 784. Biaya-biaya Merawat BTPE

- 785. Terjebak Dalam Dunia Boneka

- 786. Wabah Di Sarang Penyamun

- 787. Dua Peristiwa

- 788. Blistering Barnacles !!

- 789. Terimakasih Rektor UI ...

- 790. Kita dan Kecepatan

- 791. Machiavelli dan "Ejakulasi Dini"-nya (2)

- 792. Rejim Baru

- 793. Surga Kaum Penjilat

- 794. Pokoknya Harus Lebih Jelek Dibanding Saya!

- 795. Surga Kaum Penjilat (2)

- 796. Semua Bisa Menjadi Penipu

- 797. Terlalu Busuk dan Konsekuensinya

- 798. Baliho Para Calon Pengkhianat

- 799. Setelah 76 Tahun

- 800. KOLS Yang Sudah Tidak Kompatibel Lagi

- 801. Dua Berita

- 802. Sebelum Tri Dharma

- 803. Kapusan, Cuk ...

- 804. Dari Proklamasi ke Reformasi

- 805. Tolong Dijawab!

- 806. Dari Proklamasi ke Reformasi (2)

- 807. Lik Kio Inkonsisten

- 808. Salus Pitik Suprema Lex

- 809. Dari Proklamasi ke Reformasi (3)

- 810. Dari Proklamasi ke Reformasi (4)

- 811. Salam Dari Sang Penguasa! (Edisi 'Mural')

- 812. Rumor

- 813. Dicari: Patriotisme Lembaga Survei

- 814. Rakyat Yang Disudutkan

- 815. Korupsi, Korupsi, Korupsi

- 816. "Paket Berdampingan"

- 817. Bangsa Yang Sedang Diracun

- 818. Bir

- 819. Negeri Tanpa Kehormatan?!

- 820. Katakan Muak Kalau Memang Sudah Muak!!

- 821. 'Level Vegetatif' Republik

- 822. Marhaenis Salah Kostum

- 823. Homo Ludens

- 824. Salam Dari Sang Penguasa! (Edisi 'Poster')

- 825. Tidak Bijaksana

- 826. PDGW / Politisi Dengan Gangguan Jiwa

- 827. Jasmerah dan Rodinda-nya

- 828. Bahaya Laten Keserakahan

- 829. Patung

- 830. 'Menunda' Masa Lalu

- 831. Etika Mendahului Hukum

- 832. Memang Kelas Berat

- 833. Prau Cepet

- 834. Partai Siluman

- 835. 'Longue Duree' Korupsi (dan Demokrasi)

- 836. 'Tangan-tangan Terlihat'

- 837. Krisis Migran

- 838. Lupa Sebagai Bangsa

- 839. Lepas Kendali

- 840. Marhaen Kok Sukanya 'Main Atas'

- 841. 'Kediktatoran' Masa Lalu

- 842. Rejim 'Jenius' Atau Menjengkelkan?

- 843. Jebul Sing Ora Konsisten Munyuke, Cuk ...

- 844. Asal 'Njeplak', Inovasi Terbesar Dalam Politik?

- 845. Mentalin

- 846. Politik Yang Mencerdaskan, Adakah?

- 847. 'Oleh-oleh' Dari Ariel, 3 Tahun Lalu

- 848. Natur dan Nurtur

- 849. 'Terperangkap' Dalam Negara

- 850. Terlalu Banyak Kacung

- 851. Republik Macam Apa Yang Kami Miliki? (3)

- 852. Bermacam Sudut Pandang Kamera

- 853. Serasa Bukan Sebangsa

- 854. Zoon-piaraan

- 855. 'Modal' Sebagai 'Model'

- 856. 'Metamarhaen'

- 857. Mengapa Mudah Ditipu?

- 858. Bohong Yang Banal

- 859. Latihan

- 860. Kereta Itu Lepas Kendali

- 861. Mainken, Cuk

- 862. Indonesia's Got Talent

- 863. 'Habitus Baru' Apa Yang Sedang Terbangun?

- 864. Pindah Kos

- 865. Puasa Ideologi

- 866. Kita Adalah 'Binatang Pemuja'

- 867. "Rasa Kopi" Perpecahan

- 868. Kita Adalah 'Binatang Pemuja' (2)

- 869. KKN, 'Jiwa' Yang Tak Terdidik? (1)

- 870. Alotnya Ukraina

- 871. Mengapa Rendra

- 872. Dari 'Massa Mengambang' Ke 'Histeria Massa'?

- 873. Main 'Raja-raja-an'

- 874. Terlalu Besar Tantangan Itu

- 875. Kupu-kupu Dari Medan Merdeka Barat 6

- 876. Arus Balik Reformasi

- 877. Para Predator Massa (1)

- 878. Para Predator Massa (2)

- 879. Para Predator Massa (3)

- 880. Kotak Kecil

- 881. Lik Kio Budhal Kemah

- 882. Jalan Gampangisme

- 883. Motorik Halus

- 884. Pada Akhirnya Adalah 'Urusan' Sendiri

- 885. Puncak Benturan

- 886. Deja Pu

- 887. Ngibul Di Tiga Ranah

- 888. Industri Alih Isu

- 889. Masa Lalu Yang Berkhianat

- 890. Amblasnya Standar

- 891. Kemah Di 'Bulan Pajak'

- 892. Koh Bos Repot

- 893. Rudal-rudal Kebohongan

- 894. Spiral Kekerasan

- 895. Tidak Berdayanya Politik

- 896. Carl Schmitt dan IKN

- 897. Alasan-alasan Perang

- 898. Saat Kuasa Kehilangan Wajah

- 899. Kaum Borjuis Bersatulah!

- 900. Jengkel

- 901. Jalur Kenyang

- 902. Spiral Kebusukan

- 903. Bukan Komite Creel

- 904. Konflik Horisontal Di Awal Abad

- 905. Serasa Influencer #1

- 906. Jalan Dua Arah

- 907. Kekerasan Sebagai Sebuah Kemungkinan

- 908. 'Amandemen Terbatas" Di Tangan Orang Tak Tahu Batas

- 909. Whole Lotta Love!

- 910. Rivalitas Di Sosial Media

- 911. Ada Permainan, Cuk

- 912. Senjata Makan Tuan

- 913. Empat Krisis Dalam Politik (1)

- 914. Empat Krisis Dalam Politik (2)

- 915. Negara Dan Kewarasannya (1)

- 916. Negara Dan Kewarasannya (2)

- 917. Negara Dan Kewarasannya (3)

- 918. Negara Dan Kewarasannya (3) Bag. 2

- 919. Negara dan Kewarasannya (4) Bag. 1

- 920. Negara dan Kewarasannya (4) Bag. 2

- 921. Pecah Karena Serakah

- 922. Vandalokrat

- 923. Negara dan Kewarasannya (4) Bag. 3

- 924. Mahkamah Kewarasan

- 925. Ketika Menjadi Terbiasa Mendengar Yang Asal Njeplak

- 926. Terlalu Banyak "Sirkus"

- 927. Rejim dan 'Ensiklopedia'-nya (1)

- 928. Rejim dan 'Ensiklopedia'-nya (2)

- 929. Rejim dan 'Ensiklopedia'-nya (3)

- 930. Rejim dan 'Ensiklopedia'-nya (4)

- 931. PMK, Puncak Gunung Es 'Tak-Tahu-Batas'

- 932. Pada Awalnya Adalah 'Revolusi Mental' (1)

- 933. Pada Awalnya Adalah 'Revolusi Mental' (2)

- 934. Pada Awalnya Adalah 'Revolusi Mental' (3)

- 935. Pada Awalnya Adalah 'Revolusi Mental' (4)

- 936. Pada Awalnya Adalah 'Revolusi Mental' (5)

- 937. GePe Tanpa CB

- 938. Para Pembunuh Harapan (1)

- 939. Tiga Peristiwa

- 940. Reformasi Sebagai Agenda Politik

- 941. Republik dan Para Sosiopat-nya

- 942. Salam Dari Sebelah

- 943. Setelah Lima Bulan

- 944. Dari 'Real-politik' ke 'Real-Rusak-rusak-an' (1)

- 945. Dari 'Real-politik' ke 'Real Rusak-rusak-an' (2)

- 946. Dari 'Real-politik' ke 'Real-Rusak-rusak-an' (3)

- 947. Dari 'Real-politik' ke 'Real-Rusak-rusak-an' (4)

- 948. Tendang Tangga Itu

- 949. Indonesia Tanpa Kehormatan, Bukan Indonesia!

- 950. Efisiensi Berkeadilan

- 951. Dari Pihak Ketiga ke Kambing Hitam

- 952. Arab Spring, 10 Tahun Lalu

- 953. Para Pengawal Kehormatan

- 954. Para Predator Massa (4)

- 955. Tiga 'Pertempuran' (1)

- 956. Kita Harus Punya 'Sense of Crisis"

- 957. Era Perampasan?

- 958. Tiga 'Pertempuran' (2)

- 959. Tiga 'Pertempuran' (3)

- 960. Tiga 'Pertempuran' (4)

- 961. Tiga 'Pertempuran' (5)

- 962. Kupu-kupu Itu (1)

- 963. Kupu-kupu Itu (2)

- 964. Kupu-kupu Itu (3)

- 965. Kupu-kupu Itu (4)

- 966. Nyah Ndut Mencret-mencret

- 967. Batas (1)

- 968. Batas (2)

- 969. Lifeworld

- 970. "The Hurried Gunman"

- 971.Republik Macam Apa Yang Kami Miliki? (4)

- 972. Identitas, Makna, dan Kuasa

- 973. Salam Dari Sang Penguasa! / Dan Berjoged-lah Mereka

- 974. 'Collateral Damage' Pasal Penghinaan Pejabat

- 975. Kita dan Sekitar

- 976. Sungai dan Sedimentasi-nya

- 977. Negara dan 'Bahasa Tubuh'-nya (1)

- 978. Negara dan 'Bahasa Tubuh'-nya (2)

- 979. Negara dan 'Bahasa Tubuh'-nya (3)

- 980. @uyokback

- 981. Dark Empire (1)

- 982. Dark Empire (2)

- 983. Kelas Penipu Dalam Revolusi Informasi (1)

- 984. Kelas Penipu Dalam Revolusi Informasi (2)

- 985. Kelas Penipu Dalam Revolusi Informasi (3)

- 986. Amerika dan Perang Saudara-nya

- 987. Dialektika Pejabat dan Relawan-nya

- 988. Rute Penyelamatan (1)

- 989. Rute Penyelamatan (2)

- 990. Rute Penyelamatan (3)

- 991. Negara Kesatuan Republik Tanpa Kehormatan

- 992. Rejim dan Pilarnya

- 993. Dewan Marhaen 4.0

- 994. Flu Spanyol

- 995. 'Bayangan' di Alam Kuasa

- 996. Siren Digital

- 997. Pejabat Negara dan Pembayar Pajak

- 998. Kecanduan Kerumunan

- 999. 'Badai' di Kunjuruhan

- 1000. In Formasi

- 1001. Camera Obscura dan Tragedinya

- 1002. Homo Ludens dan Kompetisi Olah Raga

- 1003. Infrastruktur Keadaban Publik

- 1004. Mini Empire

- 1005. The Origin of the Word Sabotage

- 1006. Klien dan Tanpa Wajahnya

- 1007. Blatter, Platini cleared of corruption at FIFA trial

- 1008. Uang, Uang, Uang

- 1009. Kejahatan Logika

- 1010. Janji Sebagai 'Wasit'

- 1011. Armagenddon dan Escape Plan-nya

- 1012. Putin Hari Ini

- 1013. Demokrasi dan Patriotisme

- 1014. Energi dan Pergeserannya

- 1015. Desa: 'Gaya Hidup'-nya

- 1016. 93 Tahun Lalu

- 1017. Mitos Itu

- 1018. Little Brothers

- 1019. Asu Kabeh!

- 1020. Mas Man, Mas Mun, Mbak Tum

- 1021. Brutalisme

- 1022. Republik Dalam Bahaya

- 1023. (Bukan) Republik Wiki

- 1024. Rantai Terlemah

- 1025. Di Balik Rata-rata IQ 78,49

- 1026. Jangan Ribut!

- 1027. Hantu Lula

- 1028. Tahun Ke-50!

- 1029. 'Ijazah Palsu', Studi Kasus

- 1030. Kekuatan Tersembunyi Itu

- 1031. Hukum Perjumpaan Budaya

- 1032. Revolusi atau Teror Mental?

- 1033. Joe Biden Berkhianat!

- 1034. Kematian Reformasi Sebagai Kemungkinan (1)

- 1035. Krisis Tanggung Jawab

- 1036. Kematian Reformasi Sebagai Kemungkinan (2)

- 1037. How Low Can You Go

- 1038. Spin-mania

- 1039. Ketidak-seimbangan

- 1040. Serba Putih

- 1041. Dikencingin

- 1042. Berkelit Dari Terkaman Pembodohan

- 1043. Pergeseran Dari Hegemonia Ke Arche Itu (1)

- 1044. Pergeseran Dari Hegemonia Ke Arche Itu (2)

- 1045. Robohnya Republik Kami

- 1046. Kita dan Piala Dunia

- 1047. Saat "Marhaenis" Jualan Pulau

- 1048. Makna-makna Yang Dirampas

- 1049. Ideologi-nya Kaum "Marhaenis Gadungan"

- 1050. Membeli Waktu

- 1051. Siap Konyol, Ndan!

- 1052. Dari EHM ke IHM?

- 1053. Pergeseran Dari Hegemonia Ke Arche Itu (3)

- 1054. Uang-uang-an

- 1055. Pakta Dominasi Primer

- 1056. Standar Tinggi Anggota KPU

- 1057. Ringan Mulut dan Watak Curang

- 1058. Dikit-dikit Kok Aku

- 1059. Pergeseran Dari Hegemonia ke Arche Itu (4)

- 1060. NKRI Harga Mati, Cuk

- 1061. Pergeseran Dari Hegemonia ke Arche Itu (5)

- 1062. Masih Adakah Warga-negara?

- 1063. Lula vs 'Era Perampasan'

- 1064. Republik Tanpa Toilet

- 1065. Fasis!

- 1066. Sandera Kasus Sebagai Pelanggaran HAM?

- 1067. Tiga Kemungkinan 'Politik Sopan' Dihayati

- 1068. Saat Kelas Pedagang Mengelola Res-publika

- 1069. Soledar

- 1070. Demokrasi dan 'Korban-Politik'-nya

- 1071. Serakah Di Tengah Dua Karang

- 1072. Desa Global

- 1073. Apdesi Yang Tidak Di Era Massa Mengambang

- 1074. Born to Revolt?

- 1075. Saat Kekuatan Uang Mengelola Res-publika

- P E N G U M U M A N

17-10-2019

Can Subaltern Speak? adalah esai yang ditulis oleh Gayatri Spivak di tahun 1983. Dan apakah jika mempunyai kemampuan masuk secara produktif di pasar, akankah ini juga memberikan dasar kuat bagi subaltern menjadi lebih mampu bicara? Menurut Paulo Freire, kesadaran semi-transitif dalam masyarakat bisu dan kemungkinan berkembangnya menjadi kesadaran transitif lekat dengan soal lingkungan biologis-nya.[1] Dan lingkungan biologis terdekat adalah tubuh mereka sendiri.

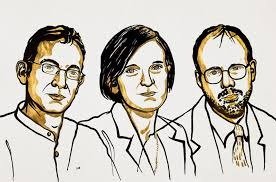

Ketika kita dibanjiri bermacam parade data-data out-put, tiba-tiba saja penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun 2019 yang jatuh ke ‘trio Nobelis’ - Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer, seperti mengingatkan betapa pentingnya masalah input dan tentu juga proses. Dan ini soal ‘input’ paling penting: manusianya. Contoh soal ‘input’ terkait dengan manusia ini, ketika dalam politik begitu compang-campingnya dalam masalah input (manusianya) itu, kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana ujung akhir out-come nya. Kasarnya, garbage-in, garbage-out.

Pesan di balik genderang perang melawan KKN bukanlah soal pertalian darah, tetapi sebenarnya soal input itu: jangan sampai yang garbage justru yang ‘in’. Desakan untuk menghapus Ujian Negara sebenarnya adalah desakan untuk lebih melihat dengan sungguh serius soal input dan proses. Juga soal masalah guru honorer adalah masalah input.

Jika kita lihat lebih jauh, esensi dari pasar adalah distribusi kekayaan. Dan bagaimana melalui adanya pasar itu, semua bisa mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya, termasuk bagi yang miskin. David Harvey dalam A Brief History of Neoliberalism (2005) mengutip pernyataan Margaret Thatcher sebagai berikut: “Economics are the method, but the object is to change the soul.”[2] Jelas Thatcher sedang menempatkan soal input sebagai hal yang sangat mendasar. Yang dibayangkan Thatcher tentu adalah pasar bebas a la neoliberalisme, lepas kita setuju atau tidak, tetapi tentu kita akan setuju dengan pendapat Thatcer di atas jika bicara soal pentingnya input.

“In fact, the INPRESS (Instruksi Presiden or Presidential Instruction) program was a great success: To evaluate it, Esther compared the wages of adults who, as children, were young enough to have benefited from the newly constructed schools to what the immediately older generation (people who were just old enough to have missed their chance to go to these shools) was earning. She found that relative to the older generation, the wages of the younger one were significantly higher in areas where more schools were constructed. Putting together the effect on educetion and on wages, she concluded that every extra year of primary school due to the new school raised wages by about 8 percent. This estimate of the returns to education is very similar to what is commonly found in the United States.[3] Kutipan ini adalah sebagian dari penelitian Esther Duflo di Indonesia, beberapa tahun sebelum krisis moneter.

Di belakang Politik Etis adalah juga masalah mempersiapkan input yang ‘kompatibel’ dengan kepentingan penjajah. Tetapi hadirnya guru-guru Barat itu ternyata juga membawa yang lainnya, yaitu jiwa terbuka, terus ingin mengeksplorasi, dan lain-lain. Dan itu seakan menjadi model bagi sebagian peserta didik. Inilah mungkin ‘hidden curriculum’ yang tidak terduga di luar keinginan Politik Etis itu sendiri. Maka tak mengherankan ketika Menteri Pendidikan Finlandia ditanya soal ‘resep’ keberhasilan pendidikan dasarnya, dijawab: “Teacher, teacher, teacher.” Tentu di Finlandia tidak ada masalah lagi soal anak-didik datang ke sekolah dengan perut kosong, sakit-sakitan, atau orang tua yang tidak mampu menyekolahkan atau bahkan tidak percaya akan kebaikan pendidikan karena belitan kemiskinan.

Maka input pendidikan-pun harus melihat soal ini, sudahkah murid datang dengan perut berisi? Dan bergizi? Sehatkah atau sakit-sakitan? Bagaimana dengan kondisi di rumahnya? Selanjutnya kita lihat juga prosesnya. Jangan sampai ketika anak sudah sampai di sekolah justru ‘dibantai’ dengan proses yang tidak benar. Pendidikan jelas sudah terbukti ikut meloloskan banyak orang dari belitan kemiskinan, maka masalahnya adalah, pendidikan yang bagaimana?

Yang tidak boleh dilupakan adalah soal ekspektasi, harapan. Melawan KKN adalah sebenarnya juga merawat harapan. Ketika seorang sudah bersusuh-payah belajar ini-itu, melatih ini-itu, harapan menipis ketika KKN justru yang merebak. Di sinilah kita bicara soal hubungan antara market dan power. Ketika petani bekerja keras untuk mengambil kesempatan memperoleh kesejahteraan di pasar, harapan bisa terus-menerus menipis karena pasar justru dikendalikan oleh para oligark-pemburu rente, misalnya. *** (17-10-2019)

[1] https://www.pergerakankebangsaan.

com/422-Dari-Freire-ke-Milgram/

[2] Lihat: https://www.pergerakankebangsaan.

com/199-Metode-Jiwa-Belajar-Dari-Thatcher/

[3] Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Poor Economics, A Radical Rethinking Way To Fight Global Poverty, Public Affars, 2011, hlm. (Part I, Ch. IV)

'Trio Nobelis' dan Soal Input Itu